1 июля электронному официальному опубликованию правовых актов 10 лет!

1 июля 2012 года в Беларуси был впервые реализован механизм единого источника официального опубликования, которым стал Национальный правовой Интернет-портал Pravo.by. Директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский рассказал об очередной юбилейной дате в истории организации и том, как происходит этот важнейший для нормотворчества и правоприменения процесс.

– Андрей Францевич, что такое официальное опубликование и в чем заключается его важность для общества?

– Если цитировать норму Закона «О нормативных правовых актах», то официальным опубликованием нормативных правовых актов, включаемых в Национальный реестр правовых актов, является доведение этих актов до всеобщего сведения путем размещения их текстов в полном соответствии с подписанными подлинниками на Национальном правовом Интернет-портале.

На практике за этими словами стоит масштабная и очень значимая для государства и общества деятельность.

Неотъемлемым элементом любого государства является система доведения правовых норм до исполнителей – юридических лиц и граждан. Государство вправе требовать от них (а последние должны быть осведомлены) знания правовых актов, определяющих их права, обязанности и ответственность.

Презумпция знания закона означает, что никто не может ссылаться на незнание действующего нормативного акта, если он в официальном порядке был доведен до сведения граждан. Чтобы эта презумпция имела действенный характер, государство обязано создать все необходимые условия для ознакомления граждан с действующими правовыми нормами. Официальное опубликование как раз и решает эту важную задачу.

– Давайте разъясним читателям, когда правовой акт считается официально опубликованным? Как это соотносится с его вступлением в силу?

– Момент официального опубликования неразрывно связан со вступлением правового акта в силу.

|

Если акт вступает в силу со дня его официального опубликования либо через определенный период времени со дня его официального опубликования, исчисляемый днями или месяцами, течение срока вступления в силу такого акта начинается с ноля часов дня, являющегося датой официального опубликования акта |

Этот же принцип положен в основу официального опубликования. Те правовые акты, которые физически обрабатываются для официального опубликования и размещаются на Национальном правовом Портале (Портал) сегодня, 1 июля, станут доступны для граждан в ноль часов 2 июля. Соответственно, датой официального опубликования этих актов будет являться 2 июля. И именно с этой датой будет связан момент вступления их в силу.

|

Образно говоря, официальное опубликование является неким мостиком, который переводит правовой акт из нормотворческого процесса в правоприменение |

– Другими словами, если, скажем, в законе, опубликованном 2 июля, указано «вступает в силу после официального опубликования», значит он начинает действовать именно с этой даты?

– Это достаточно распространенное заблуждение. Согласно Закону о нормативных правовых актах, если акт вступает в силу со дня его подписания, принятия (издания), течение срока вступления в силу такого акта начинается с ноля часов дня его подписания, принятия (издания).

Если акт вступает в силу после его официального опубликования либо через определенный период времени после его официального опубликования, исчисляемый днями или месяцами, течение срока вступления в силу такого акта начинается с ноля часов дня, следующего за днем, являющимся датой официального опубликования акта. Соответственно, в этой ситуации закон вступит в силу 3 июля.

– Мы говорим с Вами о Портале, но ведь и до 1 июля 2012 года осуществлялось официальное опубликование?

– Конечно. История развития института официального опубликования в нашей стране началась с принятия Закона Республики Беларусь от 3 июля 1990 г. «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Беларусь и других актов, принятых Верховным Советом Республики Беларусь и его органами». Согласно ему источниками такого опубликования являлись «Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР», а также газеты «Звязда» и «Народная газета».

Постановления Правительства публиковались в издании «Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь», а также в газетах «Советская Белоруссия», «Рэспублiка» и «Белорусская нива».

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 252 «О порядке опубликования и вступления в силу декретов, указов и распоряжений Президента Республики Беларусь», источниками официального опубликования указов Главы государства были определены издание «Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь», газеты «Белорусская нива», «Звязда», «Рэспублiка» и «Советская Белоруссия».

|

Как видим, источников было много. Такая ситуация вызывала определенные сложности для граждан при необходимости поиска правовой информации |

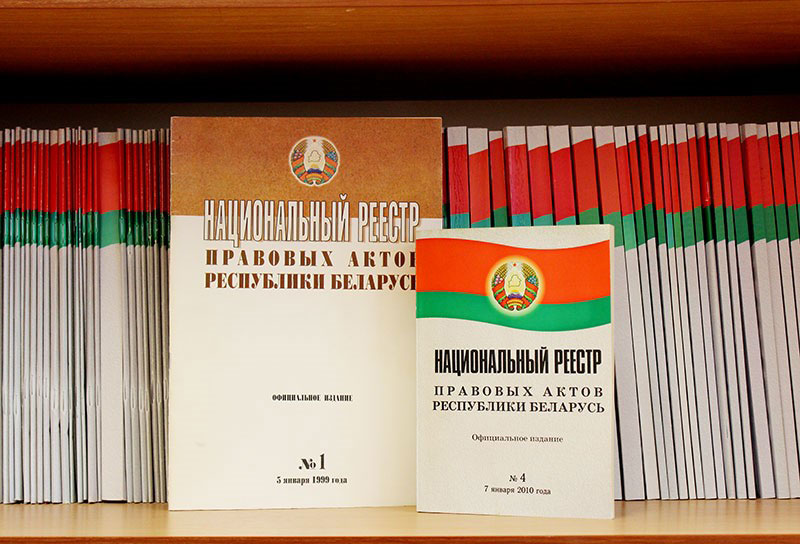

Именно поэтому Декретом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 «Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» с 1 января 1999 г. была создана целостная система официального опубликования нормативных правовых актов. Появился единый источник для опубликования всех видов актов – официальное периодическое печатное издание «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», который в таком статусе издавался с 1 января 1999 года по 30 июня 2012 года. За этот период в нем было официально опубликовано 74 467 правовых актов.

– То есть датой официального опубликования считалась дата выхода в свет издания «Национальный реестр правовых актов»?

– Датой официального опубликования считалась первоначальная дата опубликования в том или ином источнике. Ведь и все вышеперечисленные издания также имели статус источника официального опубликования.

Таким образом, в тот период сложилась множественность источников официального опубликования. На практике это порождало значительные неудобства в правоприменительной деятельности, связанные с необходимостью их отслеживания, установления первичности опубликования того или иного нормативного правового акта.

– Почему для официального опубликования был избран электронный формат, а не какое-то одно определенное печатное издание?

– Бесспорным преимуществом использования виртуального пространства сети Интернет является то, что количество и объем правовых актов не ограничены ни временем, необходимым для полиграфического изготовления тиража печатного издания, ни периодичностью выхода его в свет, ни иными характеристиками, присущими материальному носителю (например, количество страниц печатного номера, график выхода в свет и др.).

|

Развитие информационных технологий и увеличение количества пользователей сети Интернет обусловили необходимость перехода к официальному опубликованию правовых актов именно в электронном виде |

Внедрение электронного официального опубликования позволило повысить доступность официальной правовой информации, сократить сроки между принятием нормативных правовых актов и вступлением их в силу. В свою очередь, отказ от множественности источников официального опубликования позволил четко определить дату официального опубликования, от которой зависит вступление правового акта в силу.

Несомненным достоинством электронного официального опубликования является его оперативность. Так, 30 % правовых актов, зарегистрированных в НРПА, обрабатываются для размещения на Портале в день их регистрации в этом реестре и становятся доступными в ноль часов дня, следующего за днем их фактической обработки, 40 % – на следующий день после регистрации.

– То есть с 2012 года у нас в стране осуществляется исключительно электронное официальное опубликование?

– На самом деле электронное опубликование в различных его проявлениях внедрялось с 2004 года. С введением с 1 января 2004 года в эксплуатацию Национального правового Портала на нем размещались электронные версии очередных номеров издания «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» в формате PDF.

В 2006 году дополнительно к печатным изданиям в качестве официального источника опубликования правовых актов была отнесена электронная версия печатного издания Национального реестра, которая размещалась на Pravo.by одновременно с выходом в свет соответствующего номера печатного издания.

Впервые официальное опубликование правовых актов исключительно в электронном виде (без опубликования в печатных изданиях) в Республике Беларусь было осуществлено 30 июня 2008 года. В этот день на Портале в электронных версиях шести номеров печатного издания Национального реестра (каждой области отводился свой номер) было опубликовано 544 решения районных исполнительных комитетов и районных Советов депутатов.

Следующим этапом стало принятие Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2011 г. № 248 «О некоторых вопросах официального опубликования нормативных правовых актов». Им было установлено, что в случаях, требующих оперативного доведения до всеобщего сведения нормативных правовых актов Совета Министров, Национального банка, министерств и иных республиканских органов государственного управления, которые направлены на стабилизацию ситуации на потребительском и валютном рынках, их официальное опубликование осуществлялось путем размещения на Портале с последующим официальным опубликованием в печатном издании Национального реестра, в его электронной версии и иных источниках в соответствии с законодательством. При этом датой официального опубликования таких нормативных правовых актов являлась дата их размещения на Портале.

И наконец, с 1 июля 2012 года Портал становится единственным источником официального опубликования для всех правовых актов.

– Сколько документов за это время официально опубликовано на Портале?

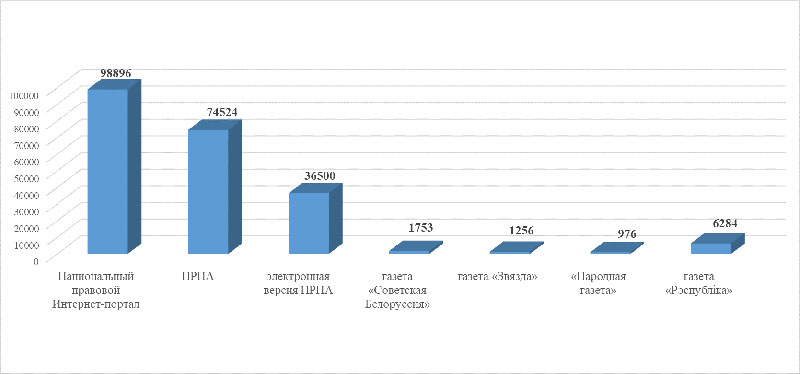

– С 1 июля 2012 года на этом ресурсе опубликовано 98 896 правовых актов. Среди них 957 законов, 4478 правовых актов Главы государства, 9 627 постановлений Правительства.

И если сравнивать различные источники официального опубликования по количеству актов за всю историю, то лидерство остается за Порталом.

Рисунок – Соотношение количества правовых актов, официально опубликованных в различных источниках в Республике Беларусь

– Расскажите о том, как работают специалисты Центра, подготавливая акты к официальному опубликованию

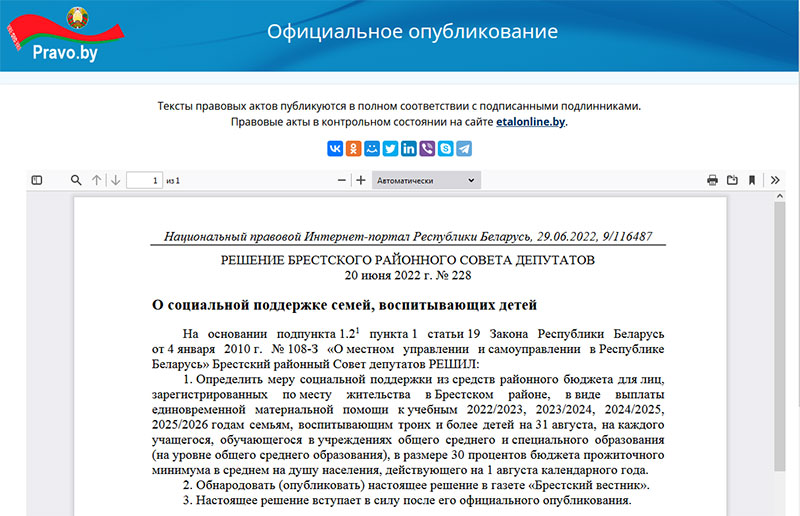

– В Беларуси реализована уникальная технология подготовки правовых актов к официальному опубликованию, и в этом заслуга именно НЦПИ. Учитывая, что оригиналы правовых актов различных нормотворческих органов оформлены по-разному, НЦПИ обрабатывает их по единому шаблону. При этом к тексту правового акта присоединяется колонтитул с указанием источника официального опубликования, его даты и регистрационного номера документа в Национальном реестре правовых актов. Это дает возможность пользователю получить максимум информации даже при первичном визуальном ознакомлении с документом. Кроме этого, наши специалисты проводят лингвистический контроль качества правового акта.

Таким образом, на Портале размещается не точный скан правового акта, а сверстанный и обработанный текст в формате PDF.

|

Говоря об официальном опубликовании как технологическом процессе, хотелось бы отметить, что его оперативность возможна только благодаря слаженной профессиональной работе различных специалистов Центра: филологов, технических редакторов, программистов, юристов |

Благодаря внедрению в нормотворческий процесс электронного документооборота, в настоящий момент реализованы операции электронного сличения текста документа, обработанного в НЦПИ, с первоначальным текстом. Это значительно сокращает трудозатраты и делает путь официального опубликования еще короче.

– Какие за 10 лет электронного официального опубликования произошли качественные изменения этого процесса?

Институт официального опубликования постоянно совершенствуется. С 1 января 2016 года начат поэтапный переход на электронный документооборот, который позволил значительно повысить оперативность официального опубликования. На сегодняшний день все правовые акты поступают на регистрацию в НРПА исключительно в электронном виде.

Кроме того, с помощью разработанной НЦПИ автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, можно проследить весь жизненный цикл правового акта: от его создания, проведения обязательной юридической экспертизы до официального опубликования.

– Благодарим, Андрей Францевич, за содержательный рассказ. Пользователям, которые заходят на Портал для ознакомления с новыми официально опубликованными правовыми актами, будет интересно больше узнать об этом процессе.

Поздравляем Центр с 10-летием электронного официального опубликования и желаем новых инновационных решений и успешной реализации всех ваших идей!

– Спасибо. Хочу отметить, что в этом году у нас два юбилейных события. Сегодня мы отмечаем 10-летие электронного официального опубликования, а 1 октября состоится празднование 25-летия со дня основания НЦПИ.

К этой дате мы приурочили проведение научно-практического круглого стола «Становление и перспективы электронного официального опубликования нормативных правовых актов в Республике Беларусь». Приглашаем всех заинтересованных принять в нем участие!

|

СПРАВКА PRAVO.BY Интересные факты об электронном официальном опубликовании (за 10 лет): 98 896 НПА опубликовано. Среди них 957 законов, 4 478 правовых актов Главы государства, 9 627 постановлений Правительства 589 476 страниц НПА обработано 9 714 страниц – самый объемный документ, которым стало постановление Министерства образования Республики Беларусь от 2 мая 2008 г. № 40 «Об утверждении и введении в действие образовательных стандартов по специальностям высшего образования первой ступени» |

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

При использовании материала гиперссылка на источник обязательна!

(фото – Pravo.by)

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите «Ctrl+Enter».